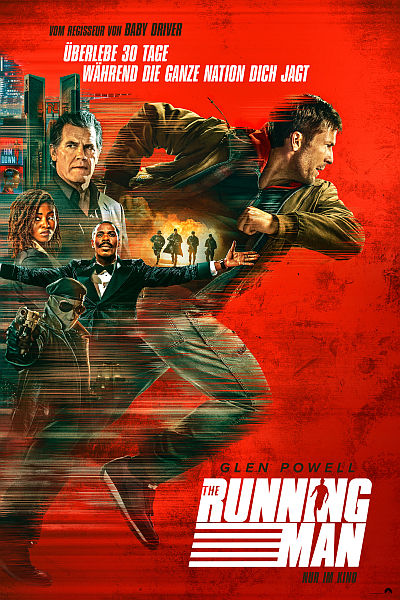

Inhalt: In einer nahen Zukunft, ist The Running Man die meistgesehene Show im Fernsehen. Ein tödlicher Wettbewerb, in dem die Mitspieler, die man Runner nennt, 30 Tage lang überleben müssen, während sie von Profikillern gejagt werden. Dabei wird jede ihrer Bewegungen einem blutrünstigen Publikum live übertragen. Jeder Tag, den sie durchhalten, wird mit mehr Geld belohnt. Ben Richards (Glen Powell) stammt aus der Arbeiterklasse und versucht verzweifelt, seine kranke Tochter zu retten. Daher lässt er sich von Dan Killian (Josh Brolin), dem charmanten, aber rücksichtslosen Produzenten der Show, als letzte Hoffnung überreden, bei dem Spiel mitzumachen. Bens Trotz, Instinkte und Mut machen ihn bald unerwartet zum Fan-Favoriten und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Während die Einschaltquoten durch die Decke gehen, steigt auch die Gefahr und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern auch eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn scheitern zu sehen.

Ein Spiel auf Leben und Tod

Die Rückkehr von Stephen Kings „The Running Man“ ist mehr als nur ein weiterer Neustart. Es ist ein politisches Statement. Kings Roman, der 1982 unter dem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht wurde, war eine bissige Bestandsaufnahme der Massenmedien und ihrer Zuschauer. Edgar Wright übersetzt diese Wut in ein Studio-Großprojekt. Er fokussiert sich auf eine Welt, die sowohl vertraut als auch beunruhigend wirkt. Er lässt die Handlung im Amerika des Jahres 2025 spielen. Die Wirtschaft liegt in Trümmern. Die Sicherheit ist zu einer Handelsware geworden. Und die Unterhaltungsindustrie hat sich zu einer Ersatzreligion entwickelt.

Im Mittelpunkt des Films steht ein inszenierter Überlebenskampf. Ben Richards muss 30 Tage lang vor den Killern der Show fliehen, während eine landesweite Fahndung nach ihm läuft. Als Preis winkt ein Leben in Freiheit und ein beträchtliches Vermögen. Es steht also viel auf dem Spiel. Wrights Film distanziert sich deutlich von der skurrilen, Neon-bunten Verfilmung der 1980er Jahre mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Anstelle von bunten Overalls dominieren kalte Betonflächen. Röhrenfernseher flimmern. VHS-Kassetten klackern.

Diese gestalterische Wahl erzeugt keine nostalgische Schwärmerei. Vielmehr schärft sie die kritische Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Die veraltete Technologie wird zum Symbol der Selbstkontrolle, da sie nur in eine Richtung funktioniert. Sie überträgt. Sie blickt nicht zurück. Genau hier liegt Wrights Satire. Der Film zeigt, wie leicht sich die Gegenwart mit vermeintlich harmlosen Bildern besänftigen lässt. Die Spiel-Logik bei diesem Format ist brutal einfach. Überleben oder sterben. Dabei dokumentiert der Protagonist seinen Alltag mit selbst aufgenommenen Videobotschaften.

Es gibt keinen Cloud-Upload. Es gibt eine Kassette, ein Aufnahmegerät, einen hochmodernen Briefkasten. Die Show erzeugt Spannung durch räumliche Beschränkung und ständige öffentliche Aufmerksamkeit. Verfolgungsjagden in Wohngebieten wechseln sich ab mit trostlosen Vorstadtsiedlungen. Wrights Welt ist eine Mischform aus Retro-Design und aktueller Paranoia.

Glen Powell als Ben Richards: Müder Körper zwischen Wut und Motiv

Edgar Wright beleuchtet nicht Hauptsächlich die Flucht. Er inszeniert das Beobachtet werden. In den Regieräumen der Show setzen Produzenten auf Eskalation. Live-Kommentare schüren Rachegelüste. Es ist Wrights bislang ambitioniertestes Werk, und obwohl es nicht ganz so amüsant in Szene gesetzt ist wie seine früheren Filme, lässt er keine Gelegenheit aus, sich über die amerikanische Popkultur und die von ihr geförderten kapitalistischen Auswüchse lustig zu machen, so wie es einst King getan hat. Und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern auf die Smartphone-Berichterstattung und die Social-Media-Creator anzuspielen. Besondere Erwähnung verdient die treffende Persiflage auf die Kardashians mit dem Titel „The Americanos“.

Glen Powell ist in diesem Film kein strahlender Actionheld. Er ist ein abgekämpfter und müder Körper, der funktionieren muss. Wut und Besorgnis stehen hier Seite an Seite. Der Film macht seine Motivation sehr schnell deutlich. Er möchte für seine Familie sorgen. Er möchte aus einem System ausbrechen, das ihn zerfrisst. In den ruhigen Augenblicken setzt sich Powell mit harter Miene und scharfem Blick gegen die ständige Beobachtung zur Wehr. Er zeigt eine Härte, die nicht überheblich wirkt und eine Verletzlichkeit, die sich nicht einfach in Luft auflöst. Genau hier liegt die Schwäche des Drehbuchs.

Es wird auf ein gemeinsames Leben, eine Ehe, ein Kind Bezug genommen. Diese Bezüge werden zur eigentlichen Triebfeder, zur Motivation von Ben Richards. Aber sie werden nicht weiterverfolgt. Die emotionalen Rückkopplungsschleifen bleiben lose Fragmente von Lippenbekenntnissen. Man spürt, dass mehr beabsichtigt war. Man sieht, dass weniger erzählt wurde. Das Ergebnis ist eine Diskrepanz zwischen der inhaltlichen Vielfalt und der kreativen Leistung. Das Herz der Hauptfigur schlägt laut, aber der Film hält zu selten inne, um zuzuhören.

Bild, Ton, Schnitt. Inszenatorisch auf der Höhe

Bildschirme werden zu Rahmen im Rahmen. Monitorwände erzeugen Tiefe. Überwachungskameras liefern Blickachsen, die das Publikum mitschuldig machen. Die Ausstattung konzentriert sich auf verschlissenes Metall, funktionale Räume und ungeschützte Außenbereiche. Diese Welt ist nicht futuristisch im technischen Sinn. Sie ist futuristisch in ihrer sozialen Kälte. Der Score treibt das Geschehen voran, ohne sich in hymnischen Phrasen zu verlieren. The Running Man möchte knallhart unterhalten. Er möchte die Mechanik dieser Unterhaltung kritisieren. Das funktioniert auch über weite Strecken.

Vor allem dort, wo der Film die Sprache der Shows reproduziert und entlarvt. Er verlässt sich aber im dritten Akt zu sehr darauf. Man spürt den Willen zum großen Genrekino. Man spürt auch den Respekt vor der Vorlage. Man erhält eine stylische, stellenweise boshafte Variation. Man erhält allerdings weniger innere Zerrissenheit als im Roman. Zusammen ergibt es eine Bestandsaufnahme unserer Zeit, die nicht vollständig ausdiskutiert wird. Wright baut hier nicht einfach eine Zitier-Maschine, sondern einen Blockbuster, der das öffentliche Bewusstsein schärfen soll. Das funktioniert visuell besser als in der thematischen Argumentation. Es klappt in der Darstellung der Stadtlandschaften. Es klappt in der Darstellung der Showmechanismen.

Weniger gelungen ist die Entwicklung der Nebenfiguren. Hier verschenkt der Film Potenzial. Die Antagonisten bleiben zweckmäßig und Mitstreiter bleiben reine Projektionsflächen. „The Running Man“ ist eine eigenständige Neuauflage, die die Albträume der 1980er Jahre mit den Mechanismen der Gegenwart verbindet. Es ist ein Film über Schauwerte, der seine eigenen Schauwerte hinterfragt.

Fazit: Es ist eine Satire, die oft trifft. Es ist ein Blockbuster, der sich seiner Widersprüche bewusst ist. Er berührt dann, wenn Glen Powell Raum bekommt. Er verfehlt den großen emotionalen Bogen, weil das Drehbuch familienbezogene Motive andeutet und anschließend liegen lässt. Das Ergebnis ist sehenswert und in Teilen brillant aufgebaut. Gleichzeitig bleibt es deutlich hinter seinen eigenen Ambitionen zurück.

Film Bewertung 6.5 / 10