Nach dem Erfolg von Pans Labyrinth (2006) stand Guillermo del Toro an einem Scheideweg: Er hatte seinen internationalen Durchbruch als Poet des Fantastischen geschafft, aber Hollywood lockte ihn erneut.

Doch diesmal nicht mit Zensur und Kompromissen, sondern mit dem Versprechen, seine Visionen in größerem Maßstab verwirklichen zu können. Del Toro nahm die Herausforderung an, allerdings zu seinen Bedingungen: „Ich wollte beweisen, dass man Herz und Spektakel verbinden kann“, sagte er einmal. „Kein Zynismus, keine Ironie, nur Monster, die fühlen.“

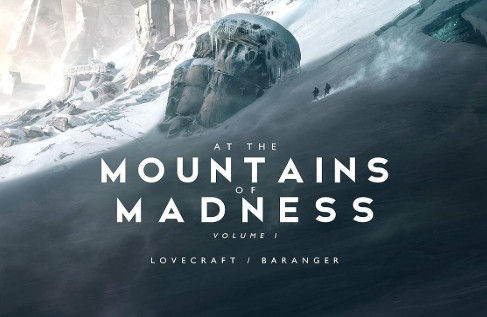

Was folgte, war seine produktivste und zugleich gefährlichste Dekade: zwei Hellboy-Filme, das nie realisierte At the Mountains of Madness und schließlich Pacific Rim, ein cineastisches Triptychon über Glaube, Macht und Identität, verpackt in Popkulturgewänder. Doch unter der Oberfläche dieser Blockbuster pocht dieselbe Ader wie in Cronos oder Pan’s Labyrinth: die Sehnsucht nach Verbindung.

Hellboy: Das Monster als Messias

Als del Toro 2004 Hellboy inszenierte, war der Superheldenboom noch im Entstehen. Sam Raimis Spider-Man (2002) hatte die Tür geöffnet, doch Marvels Imperium war noch Zukunftsmusik. Del Toro, ein langjähriger Bewunderer der Dark-Horse-Comics von Mike Mignola, erkannte im Höllenjungen Hellboy nicht den Actionhelden, sondern den tragischen Engel. „Ich habe mich in ihn verliebt, weil er das Gegenteil eines Superhelden ist“, erklärte er der New York Times. „Er ist ein Dämon, der versucht, gut zu sein.“

Ron Perlman, der schon in Cronos eine Nebenrolle spielte, verkörpert Hellboy mit einer Mischung aus Melancholie, Humor und kindlicher Verletzlichkeit. Hinter seinen Hornstümpfen und der roten Haut steckt kein Symbol des Bösen, sondern der ewige Konflikt zwischen Natur und Wille. Hellboy wurde geschaffen, um die Apokalypse zu bringen, doch er entscheidet sich, die Welt zu retten. „Das ist meine Lieblingsart von Erlösungsgeschichte“, sagte del Toro . „Nicht durch Glauben, sondern durch Trotz.“ (Hier ein Interview mit Den of Geek 2008)

Der Film balanciert geschickt zwischen gotischem Horror, Comic-Slapstick und metaphysischem Pathos. Die mythologische Tiefe, Rasputins okkulte Beschwörungen, Nazi-Mystizismus, Engel und Dämonen, dient del Toro nicht als Dekoration, sondern als Bühne für moralische Fragen: Kann man seiner Bestimmung entkommen? Ist das Böse angeboren oder anerzogen?

Kameramann Guillermo Navarro fängt diese Ambivalenz in gold-schwarzen Bildern ein; die Sets, entworfen von Stephen Scott, erinnern an expressionistische Kathedralen, in denen Technologie und Magie verschmelzen. Jeder Schuss ist zugleich sakral und subversiv. Trotz moderaten Erfolgs an den Kinokassen wurde Hellboy schnell Kult. Fans liebten seine Mischung aus Pathos und Poesie. Del Toro selbst sah darin „ein Liebeslied an die Außenseiter“.

Hellboy 2: Die Goldene Armee – Der barocke Wahnsinn

Vier Jahre später, 2008, kehrt del Toro mit Hellboy 2: Die goldene Armee zurück, diesmal mit größerem Budget, aber noch größerer Freiheit. Zwischenzeitlich hatte er an Pan’s Labyrinth gearbeitet, was seine Bildsprache verfeinerte. Nun bringt er diese Reife in ein Werk ein, das so opulent ist, dass es fast opernhaft wirkt. Die Handlung: Ein uralter Konflikt zwischen Menschen und magischen Kreaturen droht zu eskalieren, als Prinz Nuada (Luke Goss) die mythische „Goldene Armee“ wiedererwecken will.

Hellboy steht zwischen den Welten, hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zur Menschheit und seiner Zugehörigkeit zum Reich der Monster. Del Toro nutzt diese Prämisse, um seine ewige Frage zu variieren: Was bedeutet Menschlichkeit? „Ich wollte einen Film machen, in dem die Monster die moralischeren Figuren sind“, sagte er Entertainment Weekly (2008). „Die Menschen sind die wahren Zerstörer.“ Die visuelle Gestaltung sprengt alle Konventionen des Genres. Die Trollmärkte, das Elfenreich, die Goldene Armee selbst, alles wurde handgefertigt, ohne übermäßigen CGI-Einsatz.

Masken, Prothesen, animatronische Figuren, sorgfältige Farbkompositionen: Del Toro inszeniert das Übernatürliche wie einen Gottesdienst. Die Kamera gleitet nicht nur im Set herum, sie beobachtet ehrfürchtig. Kritiker David Ansen schrieb in Newsweek (2008): „Hellboy 2 ist wie Fellini unter Dämonen, ein prachtvolles Spektakel über die Traurigkeit des Andersseins.“ In der Tat: Der Film endet nicht mit Triumph, sondern mit Erkenntnis. Hellboy erkennt, dass seine Kraft nicht im Kampf, sondern im Mitgefühl liegt.

At the Mountains of Madness – Das verlorene Paradies

Zwischen 2008 und 2011 arbeitete del Toro obsessiv an seinem Herzensprojekt: der Adaption von H.P. Lovecrafts At the Mountains of Madness. Das Drehbuch, gemeinsam mit Matthew Robbins, war fertiggestellt, das Design-Team (u.a. Wayne Barlowe und Guy Davis) hatte Hunderte Konzeptzeichnungen erstellt. Tom Cruise war als Hauptdarsteller vorgesehen, James Cameron als Produzent. Doch kurz vor Drehbeginn zog Universal die Reißleine, der Film war zu düster, zu teuer, zu riskant für ein R-Rating.

Del Toro sprach später von „der größten Enttäuschung meines Lebens“. Aber auch diese Niederlage fügte sich in sein künstlerisches Mosaik: Wieder das Scheitern, wieder das Lernen. „Ich habe verstanden, dass manche Geschichten zu viel Wahrheit enthalten, um erzählt zu werden“, sagte er. „Aber sie bleiben in dir, wie ein Fluch.“ Die Ästhetik, die er für Mountains of Madness entwarf, floss später direkt in Pacific Rim und Crimson Peak ein.

Die Idee des Kosmos als Ort der Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken wurde zum Leitmotiv seines Spätwerks. 2013, fast zwanzig Jahre nach Cronos, liefert Guillermo del Toro seinen lautesten, größten Film und gleichzeitig einen seiner Sanftesten: Pacific Rim. Auf den ersten Blick ist es ein Kaiju-Blockbuster, eine Hommage an japanische Monsterfilme und Mecha-Animes.

Pacific Rim – Maschinen mit Herz

Wer genauer hinsieht, erkennt: Es ist ein Film über Verbundenheit, über die Synchronisation von Körpern, Geistern und Erinnerungen. Die Prämisse: Riesenroboter (Jaeger) kämpfen gegen Riesenmonster (Kaiju), die aus einem interdimensionalen Riss im Pazifik auftauchen. Doch um die Maschinen zu steuern, müssen zwei Piloten ihre Gedanken verbinden, den sogenannten „Drift“ teilen. „Der Drift ist Liebe“, erklärt del Toro, „Nicht romantisch, sondern empathisch. Es ist das, was Kino tun sollte: Menschen synchronisieren.“

Das unterscheidet Pacific Rim fundamental von herkömmlichen Blockbustern. Wo andere Regisseure Maschinen als kalte Macht Fantasien inszenieren, nutzt del Toro sie als Metaphern für Verletzlichkeit. Jeder Kampf ist ein Tanz, jede Explosion eine Katharsis. Die Farbdramaturgie – Neonblau, Rostrot, Regen, Dampf – erinnert an Expressionismus im Hochformat. Die Figuren, Raleigh (Charlie Hunnam), Mako (Rinko Kikuchi), Stacker (Idris Elba), sind keine Krieger, sondern Überlebende.

Besonders Makos Rückblende, in der sie als Kind vor einem Kaiju flieht, ist ein Meisterstück emotionaler Präzision. „Ich wollte zeigen, dass Trauma dich nicht bricht, es formt dich“, so del Toro . Hier geht es zum Collider-Interview anlässlich des 10-jährigen Film Jubiläums. Trotz durchwachsener US-Einspielergebnisse wurde der Film international ein Hit, insbesondere in Asien. Pacific Rim ist heute vielleicht der empathischste Blockbuster seiner Ära, ein Film, der den Glauben an Gemeinschaft gegen Zynismus setzt.

Mechanik und Mitgefühl

Was Hellboy und Pacific Rim verbindet, ist die Weigerung, zwischen Mensch und Maschine, Monster und Engel, Held und Opfer zu unterscheiden. Del Toro interessiert sich nicht für Kategorien, sondern für Übergänge. In Hellboy 2 sagt der Elfenprinz Nuada: „Wenn das Letzte, was wir tun, ein Akt der Gnade ist, dann war unser Leben nicht vergeblich.“ Dieser Satz könnte das Motto von del Toros gesamtem Werk sein. In seinen Welten haben selbst Roboter, Insekten oder Amphibien Gefühle. „Ich glaube, alles, was wir schaffen, trägt ein Stück von uns in sich“, sagte er später. „Deshalb sollten wir nur Dinge schaffen, die wir lieben.“

Diese Ethik macht seine Blockbuster zu moralischen Gleichnissen. Die Maschinen in Pacific Rim sind keine Waffen, sondern Erweiterungen der Seele. Das Monster ist kein Feind, sondern Spiegel. Del Toro entwirft ein Kino, das an die menschliche Fähigkeit glaubt, sich mit dem Fremden zu verbinden, sei es ein Dämon, ein Kaiju oder ein Roboter. Formal gesehen demonstrieren diese Filme del Toros meisterhafte Fähigkeit, Geschichten orchestriert zu erzählen. Jede Bewegung, jedes Geräusch ist wie eine Komposition. Die Kämpfe in Pacific Rim sind Choreografien aus kinetischer Energie und rhythmischer Präzision.

„Ich wollte, dass es sich anfühlt wie ein Opernhaus unter Wasser“, erklärte er American Cinematographer. Auch Hellboy 2 zeichnet sich durch barocke Ausschweifungen aus. Del Toro zitiert Hieronymus Bosch und Gustave Doré, japanische Holzschnitte und viktorianische Ornamentik. „Ich liebe Übermaß“, sagte er einmal zu Indiewire. „In Übermaß liegt Wahrheit.“ Trotz all seiner visuellen Pracht bleibt del Toros Blick immer menschlich. Die Kamera sucht Gesichter, keine Explosionen. Sie verweilt, wenn Schmerz aufblitzt. Diese Emotionalität ist sein Widerstand gegen die Lieblosigkeit des modernen Blockbuster-Kinos.

Der Held als Mitfühlender

Del Toros Helden sind nie unzerstörbar. Sie sind verletzte Wesen, gebrochen, zweifelnd, aber voller Liebe. Hellboy ist der Messias mit Hornstümpfen. Mako ist die Pilotin, die ihre Angst in Verbindung verwandelt. Sogar Stacker, der Kommandant in Pacific Rim, opfert sich nicht aus Pflicht, sondern aus Fürsorge. Del Toro zitiert in diesem Zusammenhang oft seinen Lieblingssatz aus Mary Shelleys Frankenstein: „Ich war gut, die Menschen machten mich böse.“

Für ihn ist das die Essenz des Menschseins. „Mitgefühl ist unsere letzte Superkraft“, sagte er 2018 in seiner Oscar-Rede. „Und das Monster ist ihr Wächter.“ In Hellboy, Hellboy 2 und Pacific Rim perfektioniert Guillermo del Toro die Verbindung von Genre und Gefühl, von Technik und Seele. Diese Filme beweisen, dass Blockbuster nicht laut, sondern menschlich sein können. Dass Maschinen träumen, Dämonen lieben und Monster weinen dürfen.

Del Toro hat sich nie zwischen Kunst und Kommerz entscheiden müssen, da er beides als Teil desselben existenziellen Prozesses betrachtet. Er ist der Ansicht, dass das Publikum auch in einem Film über riesige Roboter Anspruch auf Ästhetik hat. Zwischen Stahl und Seele findet er das, was ihn seit seiner Kindheit antreibt: die Würde des Monsterartigen.

DAS HERZ DER FINSTERNIS TEIL 1

DAS HERZ DER FINSTERNIS TEIL 2

Morgen erscheint Teil 4 unseres Guillermo del Toro Specials: Zwischen Tod und Transzendenz – Der Erzähler kehrt zurück