Nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit Verdrängung, Monsterfiguren und metaphorischer Mythologie kehrt Guillermo del Toro zurück an einen Ort, den er nie verlassen hat: das Erzählen selbst. Nicht das Erzählen rund um Monster oder Märchen allein, sondern das Erzählen über unsere Angst vor dem Monster und unsere Fähigkeit, es zu lieben.

In Interviews beschreibt er diese Phase selbst als „das Herzstück meiner persönlichen Monster-Reise“. Was folgt, ist keine Abkehr von seinen Themen, sondern eine Verdichtung. Die Filme dieser Spätphase rücken das Monströse nicht ins Außen, sondern ins Innere. Es geht nicht mehr nur um das Monster, das draußen lauert, sondern um das Monster, das wir selbst sind, oder werden könnten.

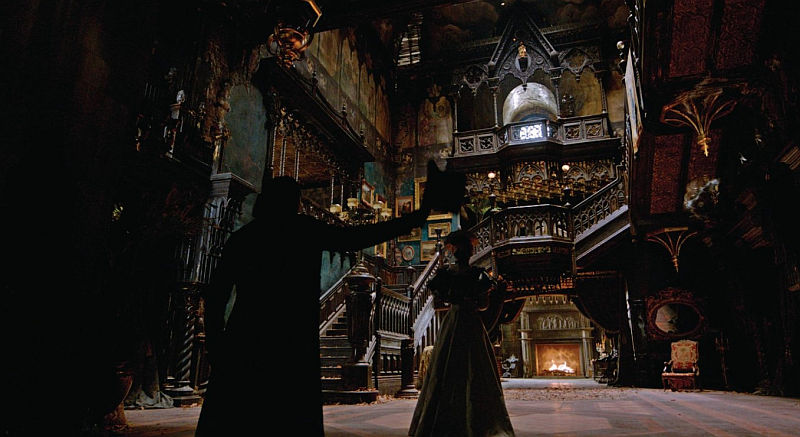

2015 schuf del Toro mit Crimson Peak ein gänzlich anders getaktetes Werk: weniger Horror-Punkte, mehr Gothic-Liebe; weniger Monsterkörper, mehr seelische Geister.

In einem Gespräch mit The Guardian erklärte er: „Ich versuche, dir eine Geschichte mit dem zu erzählen, was ich ,eye-protein‘ nenne, nicht eye-candy.“ Die Prämisse: Eine junge Schriftstellerin, Edith Cushing (Mia Wasikowska), heiratet einen charmanten Engländer, Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), zieht mit ihm nach England und entdeckt das Familienanwesen auf einem Hügel: Crimson Peak.

Dort hört sie Stimmen und begreift, dass die Geister nicht hinten laufen, sondern mitlaufen. Formell verweist Crimson Peak auf del Toros frühere Themen: das Haus als Körper, der Geist als Erinnerung, das Blut als Erbe. Die Bauten vom Herrenhaus bis zur Treppe im rotem Dunst, sind lebende Metaphern. Der Regisseur sagte dazu im Wired-Interview (2011): „Ich arbeite mit handgemachten Effekten, weil ich glaube, dass Authentizität im Detail liegt.“

Doch wichtiger als visuelle Technologien ist die emotionale Haltung: Vergeltung, Liebe und Entfremdung greifen ineinander. Die Geister agieren nicht als Schreckensmaschinen, sondern als Überbleibsel familiärer Schuld. Del Toro verwandelt das Phantom in ein Mahnmal.

The Shape of Water – Das Wasser als Herz

2017 folgt eine echte Zäsur: The Shape of Water wird nicht nur gefeiert, sondern zum Wendepunkt. Der Film gewann vier Oscars® – darunter Bester Film und Beste Regie und bestätigte del Toro als Autor mit Vision. Wir befinden uns 1962, im Kalten Krieg, in Baltimore, Maryland: Eine Reinigungskraft (Sally Hawkins) verliebt sich in ein gefangenes Amphibienwesen und kämpft gegen das System, das sie beide vernichten will.

Del Toro nennt den Film „ein Märchen unserer Ängste und unserer Sehnsüchte zugleich“. (The Guardian, 2018). Die Verbindung zu früheren Werken ist klar: Monster als Spiegel, Außenseiter als Helden, Gerechtigkeit ohne Gewalt. Doch formal bewegt sich der Film weiter: hohes Budget, große Bühnen, aber dennoch behutsam. Del Toro sagte im Gespräch mit The Guardian: „Hollywood war das Land des langsamen Nein, ich wollte zeigen, dass man durchhalten kann und Menschlichkeit gewinnen.“

In „The Shape of Water“ symbolisiert Wasser das Fließende, die Verbundenheit und das Anderssein. Das amphibische Wesen ist kein Monster mehr, sondern eine mitfühlende Figur. Del Toro verwandelt Blockbuster-Mechanismen in sinnliche Wahrnehmung.

Nightmare Alley – Der Zirkus des Selbst

2021 wagt sich del Toro mit Nightmare Alley auf Neuland: ein Neo-Noir ohne explizite Monster, aber mit dem Monster im Menschen. Basierend auf dem Roman von William Lindsay Gresham zeigt der Film einen Schausteller (Bradley Cooper) im Fahrwasser von Betrug, Gier und Reue. Hier geht es nicht mehr um Kreatur vs. Mensch, sondern um den Menschen als Konstrukteur seines eigenen Alptraums. Del Toro sah darin „das Spiegelkabinett des eigenen Scheiterns“. (The New Yorker, 2011)

Formell bleibt der Stil handfest: dunkle Farben, klaustrophobische Räume, das Sounddesign wie ein Herzschlag. Doch thematisch ist es ein Erwachsenwerden des Regisseurs: keine Monster im Kostüm, sondern die Maskierung des Selbst und die Frage, ob man je ohne sie leben kann. In allen Filmen dieser Spätphase zieht sich ein Motiv durch: Erinnerung statt Amnesie. Die Monster, Geister, Roboter oder Betrüger sind nicht nur Unterhalter, sie sind Archivare unserer Ängste.

Del Toro arbeitet darauf hin, das Monströse als Teil der Selbstverständigung zu begreifen.Der Erzählton wechselt von Horror zu einer gewissen Nachdenklichkeit. Für ihn ist das Kino „ein Akt des Mitgefühls“, ein Ausdruck davon, dass wir gesehen werden wollen, auch wenn wir nicht wie andere aussehen oder versuchen, es zu sein (The Guardian, 2018). Was diese Phase ebenfalls auszeichnet: Der Formwille bleibt hoch, die Technik handwerklich respektvoll.

Del Toro hielt in Interviews mehrfach fest, dass er lieber mit Masken und Prothesen arbeite als mit perfektem CGI, weil „das Imperfekte menschlich ist“. (Wired, 2011). Die Filme sind keine Genre-Schüler mehr, sondern Formexperimente: Crimson Peak als romantische Oper, The Shape of Water als politisches Märchen, Nightmare Alley als dunkles Spiegelbild. Doch in jedem pulsiert dasselbe Herz: das Herz des Erzählers, der mit seinen Monstern tanzt und uns zusieht.

Fazit: Der Erzähler, der nie aufhörte zu staunen

Mit diesen drei Filmen legt Guillermo del Toro nicht einfach eine Karriere hin – er schreibt ein Märchen über das Märchen, eine Saga über das Genre und einen Abschluss, der zugleich Neuanfang ist.

Er demonstriert, dass Monster nicht nur erschrecken, sondern verstehen lehren; dass Blockbuster nicht nur unterhalten, sondern bewegen können; und dass das Kino ein Ort der Mit-Menschlichkeit bleiben muss, auch wenn es in Dystopien, Labyrinthen und Maschinenwelten spielt. Del Toro sagt: „Ich erzähle von Monstern, damit wir lernen, uns selbst zu vergeben.“ (Criterion, 2018)

Damit endet unsere vierteilige Reise durch das Werk dieses großen Visionärs. Doch es bleibt zu hoffen, dass die Faszination und Leidenschaft, mit der Guillermo del Toro uns zeigt, dass hinter jedem Schatten ein schlagendes Herz steckt, noch lange erhalten bleibt.